Actualité des écoles de conduite et de la sécurité routière

Réforme du permis : gardons la mesure

Des réactions vives ont émergé autour d’une réflexion en cours sur la notion d’erreur éliminatoire à l’examen du permis de conduire. Certains craignent un affaiblissement des exigences, notamment concernant le respect du stop ou les contrôles avant changement de voie.

Il est important de clarifier :

oui, une réflexion existe.

non, personne ne prévoit de « donner » le permis.

L’objectif n’est pas de banaliser les fautes graves ni de tolérer des comportements dangereux. Un non-respect mettant en danger les usagers restera évidemment éliminatoire. La sécurité routière demeure non négociable.

La réflexion porte plutôt sur la cohérence de l’évaluation : comment distinguer une erreur technique isolée d’un comportement réellement dangereux ? Comment évaluer la compétence globale d’un conducteur — analyse, anticipation, gestion du risque — au-delà d’une simple grille de cases ?

Moderniser un examen ne signifie pas en diminuer la valeur.

C’est chercher l’équilibre entre exigence, pédagogie et réalité de la conduite.

Dans ce débat, la nuance est essentielle. La crédibilité du permis repose à la fois sur un haut niveau d’exigence… et sur une évaluation juste, cohérente et adaptée aux enjeux actuels de la sécurité routière.

Jeune permis, grande vitesse : quand l’inexpérience rencontre la démesure

Quelques jours seulement après avoir obtenu son permis, un conducteur de 17 ans a été contrôlé à une vitesse vertigineuse de 207 km/h sur une portion pourtant limitée à 110 km/h. Au volant d’un véhicule très puissant appartenant à son père, ce tout nouveau titulaire du permis s’est engagé dans une conduite à très haut risque, mettant en jeu sa sécurité, mais aussi celle des autres usagers.

Une prise de risque majeure

Rouler à près de 100 km/h au-dessus de la limite autorisée réduit drastiquement les capacités de réaction, augmente les distances d’arrêt et laisse une marge d’erreur quasi inexistante. Chez un conducteur débutant, encore en phase d’apprentissage réel de la route, cette situation devient particulièrement critique. L’intervention rapide des forces de l’ordre a permis d’éviter un drame, tant la combinaison jeunesse, puissance du véhicule et vitesse excessive peut s’avérer dangereuse.

Des sanctions immédiates

Les conséquences ont été instantanées :

Retrait immédiat du permis probatoire

Véhicule immobilisé et placé sous saisie

Convocation devant la justice

Risque d’interdiction de repasser le permis pendant une durée pouvant s’étendre sur plusieurs mois, voire plusieurs années selon la décision judiciaire

Une législation plus stricte

Avec le renforcement des mesures contre les grands excès de vitesse, les sanctions encourues sont désormais nettement plus sévères. Dans certains cas, ces infractions peuvent conduire à des peines d’emprisonnement. La minorité du conducteur pourrait toutefois influer sur la nature de la peine, sans pour autant écarter des conséquences judiciaires importantes.

Un rappel essentiel pour les jeunes conducteurs

Cet épisode illustre une réalité incontournable : la maîtrise d’un véhicule ne dépend pas uniquement de sa puissance, mais surtout de l’expérience, de l’anticipation et du respect des règles. Les premiers mois de conduite constituent une période décisive où chaque décision influence durablement la sécurité et l’avenir du conducteur.

La route n’est pas un terrain d’essai. Elle exige humilité, responsabilité et lucidité.

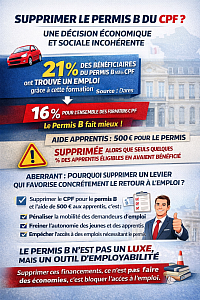

Supprimer le permis B du CPF : une décision économiquement et socialement absurde

Alors que la France cherche des leviers concrets pour favoriser le retour à l’emploi, réduire les inégalités territoriales et fluidifier le marché du travail, une idée revient régulièrement : restreindre, voire supprimer, le financement du permis de conduire via le CPF.

Sur le papier, cela peut sembler être une mesure budgétaire. Dans la réalité, c’est une erreur stratégique majeure, contredite par les chiffres officiels de l’État.

Le permis B : un levier d’emploi prouvé, chiffres à l’appui

Les données de la Dares (service statistique du ministère du Travail) sont sans ambiguïté :

21 % des personnes ayant financé leur permis B via le CPF déclarent avoir trouvé un emploi grâce à cette formation.

Contre 16 % pour l’ensemble des autres formations CPF.

Autrement dit : le permis B fait mieux que la moyenne des formations CPF en matière de retour à l’emploi.

Supprimer un dispositif qui surperforme la moyenne, c’est un peu comme retirer un moteur qui consomme moins et avance plus vite, sous prétexte qu’il coûte du carburant.

Mobilité = employabilité : une réalité de terrain

Dans une grande partie du territoire français — zones rurales, périurbaines, bassins d’emploi mal desservis — ne pas avoir le permis, c’est ne pas avoir accès à l’emploi.

Le permis B, ce n’est pas un confort. C’est souvent :

L’accès aux horaires décalés,

La possibilité d’accepter un CDI hors centre-ville,

La capacité à multiplier les opportunités professionnelles,

Un facteur d’autonomie pour les jeunes et les publics en insertion.

👉 On ne postule pas à un emploi qu’on ne peut pas physiquement rejoindre.

Apprentis : une incohérence totale des politiques publiques

Le paradoxe est encore plus frappant du côté des apprentis.

Depuis 2019, les apprentis pouvaient bénéficier d’une aide forfaitaire de 500 € pour financer leur permis de conduire. Or, cette aide a elle aussi été supprimée dans le cadre du budget 2026.

Les documents budgétaires et les travaux de France Compétences et du Sénat montrent que :

Le taux de recours à cette aide était très faible par rapport au nombre d’apprentis éligibles,

Souvent estimé autour de quelques pourcents seulement,

Ce faible recours a été utilisé comme argument pour justifier la suppression.

Mais ce raisonnement est profondément bancal.

Un faible recours ne signifie pas que l’aide est inutile. Il signifie souvent :

Un manque d’information,

Une complexité administrative,

Des freins côté CFA,

Une méconnaissance du dispositif par les jeunes.

Supprimer une aide sous prétexte qu’elle est mal utilisée, au lieu de corriger son accès et sa diffusion, c’est traiter le symptôme en supprimant le médicament.

Un raisonnement budgétaire à courte vue

Former quelqu’un au permis, c’est :

Réduire la durée de chômage,

Augmenter les chances de retour à l’emploi,

Diminuer les coûts sociaux indirects,

Accélérer l’autonomie professionnelle.

En d’autres termes : le permis B est un investissement, pas une dépense sèche.

Supprimer ces dispositifs (CPF + aide apprentis), c’est économiser à court terme pour payer plus cher à moyen et long terme en chômage, accompagnement, et aides sociales.

Un signal social désastreux

Restreindre le financement du permis, c’est envoyer un message implicite :

La mobilité n’est pas une compétence professionnelle.

Dans la réalité du marché du travail français, c’est exactement l’inverse.

Cela pénalise en priorité :

Les jeunes,

Les apprentis,

Les personnes peu qualifiées,

Les habitants de zones rurales et périurbaines.

Autrement dit : ceux qui ont le plus besoin de leviers concrets pour s’insérer professionnellement.

Conclusion : supprimer ces aides, c’est nier les faits

Les chiffres sont là.

Les études sont officielles.

Les résultats sont mesurés.

Le permis B :

Fait mieux que la moyenne des formations CPF,

Favorise concrètement le retour à l’emploi,

Est un facteur clé d’insertion pour les jeunes et les apprentis.

Supprimer à la fois le CPF pour le permis et l’aide spécifique aux apprentis, ce n’est pas une réforme intelligente.

👉 C’est un contresens économique, social et territorial.

Dans un pays où la mobilité conditionne l’accès au travail, s’attaquer au permis, c’est s’attaquer directement à l’employabilité. Ce n’est pas de la rigueur. C’est de l’aveuglement budgétaire.

Agression d’un inspecteur du permis : un rappel grave au respect et à la sécurité

Un fait particulièrement grave s’est produit ce lundi 26 janvier 2026 dans la métropole de Lyon, lors d’un examen du permis de conduire. Un inspecteur du permis a été violemment agressé par un candidat au permis bus, à la suite d’une remarque liée à une erreur de conduite.

Les faits

Lors d’une épreuve pratique, le candidat s’est engagé dans une voie interdite. L’inspecteur lui a alors signalé cette faute. En réaction, le candidat est entré dans une colère incontrôlée : insultes, menaces de mort, puis coups portés au visage de l’inspecteur, sous les yeux des autres candidats et des professionnels présents dans le véhicule.

L’inspecteur, âgé de 44 ans, a été blessé (hématome au visage, douleurs cervicales) et s’est vu prescrire deux jours d’incapacité totale de travail (ITT). Une plainte a été déposée.

Une solidarité immédiate de la profession

En signe de soutien, l’ensemble des inspecteurs du Rhône ont décidé d’annuler tous les examens de permis prévus l’après-midi même, toutes catégories confondues. Environ 200 épreuves ont ainsi été suspendues.

La préfecture du Rhône a également apporté son soutien officiel à l’inspecteur agressé et à l’ensemble des agents chargés de la sécurité routière.

Ce que cela rappelle à tous les candidats

Cet événement rappelle une réalité essentielle :

👉 L’examen du permis est une évaluation, pas un affront personnel.

👉 Les inspecteurs sont des professionnels chargés de garantir la sécurité de tous les usagers de la route.

👉 Toute violence, verbale ou physique, est inacceptable et entraîne de lourdes conséquences judiciaires et administratives.

Le rôle des auto-écoles

Dans ce contexte, les auto-écoles ont un rôle clé :

Préparer techniquement les candidats

Mais aussi les préparer mentalement et émotionnellement à l’examen

Rappeler que le calme, le respect et la maîtrise de soi font partie intégrante des compétences du conducteur

Conduire, ce n’est pas seulement manier un véhicule. C’est aussi savoir gérer la pression, accepter l’erreur et rester responsable en toutes circonstances.

Sécurité enfant en voiture : un enfant correctement installé dans un siège auto adapté, avec un harnais bien ajusté. Une installation conforme réduit fortement le risque de blessures graves en cas d’accident et reste le premier geste de protection des plus jeunes passagers.

Enfants en voiture : le danger invisible qui concerne (encore) trop de familles

On croit souvent bien faire. On attache, on vérifie “vite fait”, on démarre. Pourtant, une réalité dérangeante persiste sur les routes françaises : près de 2 enfants sur 3 sont encore mal installés en voiture. Pas par négligence volontaire. Par manque d’information, de repères clairs, ou par fausse confiance.

C’est ce que révèle la dernière étude du projet OURSE (Observer sUr les Routes la Sécurité des Enfants), menée par l’association Prévention Routière avec des experts de l’accidentologie. Et les chiffres donnent matière à réfléchir.

Des progrès réels… mais encore trop d’erreurs

Bonne nouvelle d’abord : les pratiques évoluent dans le bon sens.

De plus en plus de parents utilisent des sièges auto adaptés, le dos à la route est mieux respecté chez les nourrissons, et l’ISOFIX s’impose progressivement.

Mais la face cachée est plus inquiétante :

➡️ 62 % des enfants observés présentent au moins une erreur d’installation.

Harnais trop lâche, ceinture mal positionnée, siège mal fixé… Des détails en apparence. Des conséquences majeures en cas de choc.

Le plus troublant ?

78 % des accompagnateurs pensent que l’enfant est bien installé.

La science répond : dans plus d’un cas sur deux, ce n’est pas le cas.

Quand l’erreur devient un facteur de gravité

L’étude a aussi analysé des accidents mortels impliquant des enfants. Verdict sans détour :

Près de 1 enfant sur 2 était mal retenu ou avec un dispositif inadapté.

Les blessures les plus graves touchent :

la tête,

la colonne vertébrale,

le thorax.

Avec une installation correcte, la gravité aurait pu être réduite dans un cas sur deux.

Autrement dit : ce n’est pas un détail technique. C’est un levier vital.

Le rôle clé de l’information… et des écoles de conduite

La Prévention Routière renforce ses actions, mais le message est clair :

👉 La sécurité des enfants ne repose pas uniquement sur le matériel.

Elle repose sur la compréhension, la pédagogie, et la répétition des bons gestes.

En tant qu’école de conduite, nous sommes aussi acteurs de cette chaîne de prévention. Informer les jeunes parents, rappeler les règles, expliquer les erreurs fréquentes, c’est participer concrètement à la protection des plus fragiles.

Les bons réflexes avant chaque trajet

Avant de démarrer, quelques secondes peuvent faire toute la différence :

Vérifier la tension et la position du harnais

Contrôler le bon passage de la ceinture

S’assurer que tous les points d’ancrage sont utilisés

Éviter les manteaux épais sous le harnais (ils créent du jeu)

Ce sont de petits gestes. Mais sur la route, ce sont parfois eux qui écrivent la frontière entre un simple incident… et un drame.

Plaques roses en WW : un nouveau repère dès 2026

À partir du 1er janvier 2026, un changement visuel important fera son apparition sur nos routes : les plaques d’immatriculation provisoires WW et W garage passeront à fond rose. Un détail qui n’en est pas un.

À quoi servent ces nouvelles plaques ?

Ces plaques provisoires concernent principalement :

les véhicules neufs en attente de leur immatriculation définitive,

les véhicules importés en cours de démarches administratives,

les véhicules de professionnels utilisés pour des essais ou des déplacements temporaires.

La nouveauté majeure ?

👉 La date de fin de validité du certificat provisoire sera directement visible sur la plaque.

Pourquoi ce changement ?

L’objectif est simple et efficace : rendre immédiatement identifiable un véhicule en immatriculation provisoire, aussi bien pour les forces de l’ordre que pour les autres usagers.

Cette visibilité accrue permet de :

repérer plus facilement les WW expirés, limiter les abus et les fraudes, en hausse ces dernières années, renforcer la transparence et la sécurité sur la route.

Les règles de circulation, elles, ne changent pas : seule la lisibilité du statut du véhicule évolue.

Shoei e:DRYLENS : une visière intelligente qui s’adapte à la lumière

Depuis plusieurs années, les inserts anti-buée de type Pinlock ont largement amélioré le confort et la sécurité des motards, notamment par temps froid ou humide. En revanche, la gestion de l’éblouissement solaire repose encore sur des solutions parfois contraignantes : visière solaire interne, écran teinté ou lunettes de soleil sous le casque. Shoei propose aujourd’hui une approche innovante en combinant ces fonctions dans un seul et même dispositif.

Un insert anti-buée à teinte électronique

Baptisé e:DRYLENS, ce nouvel insert conserve le rôle d’un Pinlock classique tout en intégrant un film à cristaux liquides capable de s’assombrir électroniquement. Développée en partenariat avec Dai Nippon Printing, cette technologie permet à l’insert de s’adapter aux variations de luminosité.

Deux modes sont proposés :

Mode automatique, où la teinte s’ajuste seule en fonction de la lumière ambiante ; Mode manuel, pour les motards qui souhaitent garder le contrôle.

L’objectif est clair : améliorer la visibilité en permanence, sans manipulation de visière ni changement d’écran, un atout particulièrement intéressant en circulation urbaine ou sur routes sinueuses où la luminosité varie rapidement.

Alimentation et autonomie

L’e:DRYLENS fonctionne grâce à une batterie rechargeable via USB-C. Shoei annonce environ 20 heures d’autonomie pour 3 heures de charge. Des performances prometteuses, même si l’usage réel devra confirmer ces données. Des interrogations subsistent néanmoins, notamment sur le comportement de l’insert lorsque la batterie est déchargée, point sur lequel le constructeur ne s’est pas encore exprimé.

Compatibilité et disponibilité

Cet insert n’est pas universel. Il est uniquement compatible avec les visières CWR-F2 et CWR-F2R, réservées à certains casques récents Shoei. Pour l’instant, l’e:DRYLENS est annoncé exclusivement au Japon, avec des précommandes ouvertes à partir du 9 janvier, au tarif d’environ 27 500 yens (≈ 150 €). Aucune information officielle n’a encore été communiquée concernant une commercialisation en Europe.

À retenir

Avec l’e:DRYLENS, Shoei propose une solution technologique ambitieuse qui vise à améliorer à la fois le confort visuel et la sécurité du motard. Si son déploiement reste pour l’instant limité, cette innovation ouvre la voie à une nouvelle génération de visières plus intelligentes, capables de s’adapter aux conditions réelles de conduite sans intervention du pilote.

📝 Source : Le Journal Du Geek

Pneus hiver ou chaînes : que faut-il vraiment pour partir en montagne ?

Depuis 2021, la réglementation impose aux automobilistes circulant dans certaines zones de montagne pendant la période hivernale de prendre des mesures pour leur sécurité :

⏱️ Période d'obligation : Du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante .

🗺️ Zones concernées : L'obligation s'applique dans de nombreuses communes situées en zone de massif montagneux (Alpes, Pyrénées, Massif central, Jura, Vosges) .

🚦Signalisation : Des panneaux de signalisation indiquent l'entrée et la sortie de ces zones .

✅ Vos options pour être en règle et en sécurité :

Option 1 : Pneus hiver (recommandé pour un usage régulier)

· Spécifications : 4 pneus portant le marquage "3PMSF" (symbole alpin avec flocon). Depuis novembre 2024, les pneus portant uniquement le marquage "M+S" ne sont plus acceptés .

· Avantages : Sécurité permanente, pas d'installation à prévoir sur la route, confort de conduite .

· Inconvénients : Investissement initial plus élevé, nécessite un changement de pneus saisonnier .

Option 2 : Dispositifs antidérapants amovibles

· Spécifications : Détenir à bord au moins une paire de chaînes ou de chaussettes à neige adaptées aux dimensions de vos roues .

· Avantages :

· Chaînes métalliques : Très efficaces sur neige tassée et verglas, durables. Recommandées pour un usage fréquent .

· Chaussettes textiles : Plus simples et rapides à poser, moins chères. Adaptées à un usage occasionnel .

· Inconvénients : Doivent être installées au moment du besoin (sur le bas-côté, par mauvais temps). Les chaussettes sont moins résistantes .

🔎 Comment vérifier et préparer votre trajet :

Avant de partir, je vous conseille de prendre les mesures suivantes pour un trajet sans stress :

1. Consultez la carte officielle : Vérifiez si votre destination et votre itinéraire traversent une zone à obligation sur le site de la Sécurité Routière. Les sites des préfectures (comme celles de l'Isère ou de la Savoie ) donnent aussi des listes locales.

2. Vérifiez vos équipements :

· Pour des pneus, assurez-vous qu'ils portent bien le symbole 3PMSF et que leur profondeur de sculpture est suffisante (au moins 4 mm est recommandé pour l'hiver).

· Pour des chaînes ou chaussettes, essayez de les monter une fois au sec et au chaud pour vous familiariser avec la manipulation.

3. Planifiez selon la météo : Même hors obligation légale (avant le 1er nov. ou après le 31 mars), la règle de sécurité veut que l'on passe aux pneus hiver dès que la température descend durablement en dessous de 7°C.

💡En résumé, pour aller aux sports d'hiver, vous devez absolument prévoir soit 4 pneus hiver 3PMSF, soit des chaînes ou chaussettes à neige adaptées dans votre coffre.

Permis à 17 ans : une avancée… qui interroge la sécurité routière

Depuis janvier 2024, les jeunes peuvent passer l’examen du permis de conduire dès 17 ans.

Une mesure pensée pour favoriser l’autonomie et l’accès à l’emploi.

Mais un an et demi après sa mise en place, le constat est préoccupant.

📈 Les chiffres 2025 parlent d’eux-mêmes :

La mortalité routière est en hausse chez les moins de 18 ans, avec +20 décès enregistrés en août 2025 par rapport à 2024 (source : ONISR). Les jeunes de 14 à 24 ans sont impliqués dans près d’un tiers des accidents corporels. Plusieurs accidents dramatiques ont récemment mis en cause des conducteurs de 17 ans, parfois seuls au volant, parfois accompagnés de plusieurs jeunes passagers.

💬 La question n’est pas de savoir s’ils “conduisent mal”, mais plutôt :

Avons-nous suffisamment préparé ces jeunes à l’autonomie et à la responsabilité qu’exige la conduite ?

Car la formation ne s’arrête pas à l’examen.

Elle continue dans l’accompagnement, la sensibilisation, la gestion du risque, la compréhension de soi au volant.

👩🏫 En tant que professionnels de l’enseignement de la conduite, nous devons redoubler de pédagogie :

Insister sur les limites de l’expérience et de la confiance trop rapide, Replacer la prévention du risque routier au cœur de la formation, Et rappeler que la conduite n’est pas une liberté sans cadre, mais une responsabilité partagée.

🛑 L’enjeu n’est pas de revenir sur la mesure,

mais de mieux encadrer cette nouvelle génération de conducteurs.

Pour que le permis à 17 ans reste une opportunité — pas un danger.

🏍️ Mortalité des motards en France : chiffres et tendances

En 2024, 720 motards sont décédés sur les routes de France métropolitaine, et 5 400 ont été gravement blessés. Malgré une baisse de – 4 % des décès moto entre 2019 et 2024, les motards représentent toujours 22 % des tués sur la route, 34 % des blessés graves et 38 % des blessés avec séquelles à un an, alors qu’ils ne représentent que 2 % du trafic.

Qui sont les victimes les plus exposées ?

Les grosses cylindrées : sur les 720 décès en moto, 597 étaient au guidon de machines > 50 cm³. 94 % des victimes sont des hommes, lesquels effectuent 91 % des trajets en moto. Les tranches d’âge les plus concernées sont les 45‑54 ans, suivis des 18‑24 ans. La mortalité baisse principalement chez les 18‑34 ans et 45‑64 ans en agglomération (– 20 %). Notamment, 11 personnes âgées entre 65‑74 ans sont décédées en moto en 2024, alors qu’aucune ne l’était en 2010.

Où et quand se produisent les accidents ?

Les régions les plus touchées : PACA (116 décès), Auvergne‑Rhône‑Alpes (111), Occitanie (87). La majorité des accidents mortels ont lieu hors agglomération (environ 2/3). En Centre‑Val de Loire et Bretagne, ce taux monte à 80–84 %. Seule l’Île-de-France fait exception, avec environ 50 % des accidents en ville.

Les causes principales des accidents mortels :

1. Vitesse inadaptée ou excessive ➡️ 51 %

Souvent pointée comme facteur d’aggravation : perte de contrôle, virages mal négociés…

2. Alcool au guidon ➡️ 23 %

Un motard sur cinq décédés était alcoolisé : ce taux est en hausse (17 % en 2023 → 23 % en 2024).

3. Dépassements dangereux ➡️ 15 %

consécutifs à des erreurs de manœuvre.

4. Stupéfiants ➡️ 13 %

Le cannabis, conjugué à l’alcool, multiplie les risques de façon drastique.

5. Inattention & comportement à risque ➡️ 7 %

Non-respect des priorités, changements de file, contresens : environ 3 %.

6. Accidents sans tiers (solo) – Écrasante majorité

Sur les 720 tués, seuls 19 provenaient d’une collision avec une voiture, 2 avec un utilitaire, 6 avec un poids lourd. Le reste est dû à une perte de contrôle personnelle.

Selon la Sécurité routière, 70 % des accidents corporels impliquant une moto sont dus à une erreur d’un autre usager, notamment une absence de détection (dans 63 % des cas, le motard n’est pas perçu). En Belgique comme en France, les études révèlent souvent qu’une perte de contrôle du motard (souvent en virage) précède l’accident solo.

🎯 En conclusion

Si la vulnérabilité des motards est tragiquement avérée, ces données soulignent que l’écrasante majorité des accidents mortels révèle des comportements évitables : vitesse, alcool, imprudence, manque de visibilité, non-perception par les autres usagers. Le défi consiste à renforcer la prévention (formation, équipements, sensibilisation) pour réduire ces statistiques tragiques.

Une phase jaune pour les piétons : Toulouse continue l’expérience !

Traversez-vous fréquemment aux feux piétons ? Cette information vous concerne directement.

Depuis 2023, une expérimentation particulière a été mise en place à Toulouse (après une phase initiale à Versailles) : l’introduction d’une phase jaune aux feux piétons. L’objectif est d’offrir un délai supplémentaire de sécurité permettant de terminer la traversée lorsque le feu piéton passe au rouge.

En 2025, cette expérimentation évolue : Versailles se retire du dispositif, tandis que Toulouse poursuit seule l’initiative, étendant désormais la phase de test à quatre zones au lieu de deux. Ce changement a été officialisé par un arrêté publié le 16 avril 2025.

Pourquoi est-ce avantageux ?

Parce que cette phase jaune joue un rôle similaire au feu orange pour les véhicules : elle réduit les situations d’urgence de dernière seconde et améliore la sécurité des piétons lors de la traversée.

Points clés à retenir :

- Toulouse poursuit l’expérimentation.

- Versailles y met fin.

- Quatre zones de test sont désormais actives à Toulouse.

- L’objectif principal est de sécuriser vos déplacements à pied.

La prochaine fois que vous verrez un feu piéton passer au jaune, sachez que c’est pour votre sécurité et votre confort lors de la traversée.

Permis de conduire : pourquoi les délais explosent dans certains départements ?

Passer son permis de conduire devient de plus en plus compliqué dans certaines régions de France. En Côte-d’Or ou en Saône-et-Loire, il faut parfois attendre quatre à six mois pour obtenir une place à l’examen. Mais pourquoi ces délais s’allongent-ils autant ?

Moins d’inspecteurs, plus de candidats : un cocktail explosif

La première raison de cette situation, c’est le manque d’inspecteurs du permis de conduire. Ces professionnels, qui font passer les examens, sont de moins en moins nombreux. Ils ne sont pas toujours remplacés lorsqu’ils partent, ce qui ralentit tout le système. Comme le dit Pierre Martinot : « C’est un métier qui ne fait plus rêver », ce qui rend le recrutement encore plus difficile.

Autre changement important : le passage du permis de conduire à 17 ans, autorisé depuis janvier 2024. Cela a fait bondir le nombre de jeunes prêts à passer l’épreuve, sans pour autant qu’il y ait plus de places disponibles à l’examen.

Des conséquences lourdes pour les candidats !

Ces délais très longs posent plusieurs problèmes :

• Les élèves doivent patienter plusieurs mois, ce qui rend l’attente stressante et peut leur faire perdre leur niveau.

• Les écoles de conduite doivent revoir toute leur organisation, ce qui complique leur travail.

• Et pour les familles, cela peut représenter un coût supplémentaire, car il faut parfois payer plus de leçons pour garder la main.

Y a-t-il une solution ?

Pour certains, la privatisation du système pourrait être une piste. Mais ce sujet reste très sensible et ne fait pas l’unanimité. Pour le moment, aucune solution claire n’est en vue. Les professionnels du secteur demandent surtout plus d’inspecteurs et une meilleure gestion des places disponibles.

En résumé, obtenir son permis devient une vraie course d’obstacles dans certaines régions. Si vous êtes concerné, soyez patient, bien informé, et discutez avec votre auto-école pour optimiser au mieux votre parcours.

Bilan d'accidents de la route 2024

En 2024 (résultats provisoires), 3431 personnes sont décédées sur les routes de France métropolitaine ou d’outre-mer. Ce bilan est en légère hausse (+ 0,9 %) par rapport à 2023.

En France métropolitaine, 3 190 personnes sont décédées sur les routes (2 477 hommes et 713 femmes) soit 23 tués de plus qu’en 2023 (+ 0,7 %).

Sur les 3 190 personnes décédées en2024 :

451 étaient des piétons (+ 12 tués par rapport à 2023). 6 tués sur 10 sont des hommes.

222 étaient sur un vélo (+ 1 tué). 9 tués sur 10 sont des hommes.

44 utilisaient un engin de déplacement personnel motorisé (EDPm) (stable). 9 tués sur 10 sont des hommes.

726 se déplaçaient en deux-roues motorisé (2RM) (+ 20 tués). 9 tués sur 10 sont des hommes.

1 535 étaient dans un véhicule de tourisme (+ 23 tués). 7 tués sur 10 sont des hommes. Plus de la moitié des passagers tués sont des hommes.

Organisation des examens du permis de conduire : création du Bureau de la Qualité et de la Modernisation des Examens

Dans une volonté affirmée de renforcer l’efficacité et l’intégrité du système d’examen du permis de conduire, la Délégation à la Sécurité Routière (DSR) annonce la création du Bureau de la Qualité et de la Modernisation des Examens (BQM). Cette nouvelle entité s’inscrit au sein de la sous-direction de l’éducation routière et du permis de conduire.

Les missions du BQM

Le Bureau de la Qualité et de la Modernisation des Examens aura pour principales responsabilités de :

• Veiller à la qualité des épreuves du permis de conduire sur l’ensemble du territoire national ;

• Piloter la modernisation du système d’examens ;

• Renforcer la lutte contre les pratiques frauduleuses.

Cette évolution structurelle vise à garantir un haut niveau de fiabilité et de transparence dans le processus d’évaluation, au bénéfice des usagers comme des professionnels du secteur.

Une équipe dédiée

Le BQM est placé sous la direction de M. Frédéric Gillodes, chef de bureau. Il est entouré d’une équipe d’experts techniques et de terrain : Mme Anne Sebire-Louis, Mme Maryline Anthierens, M. Nicolas Jauffret et M. Richard Hua.

Ce nouvel organe constitue un levier stratégique pour assurer la cohérence, l’amélioration continue et la modernisation des épreuves du permis de conduire.